很久以前,从我第一次真正晓得有梵高这位画家,以及看过他的画以后,我就喜欢上他的画,但我鲜少提及,一是因为自己不是艺术工作者,生怕自己写的说的都只浮于表面,二是但愿自己的喜爱是足够深沉的,足够深思的,而不是单纯的一两句话。

还记得,2017年电影《至爱梵高》上映,我在电影院看时,感动得无以言表,仿佛多少个「美」字都无法表达它给予我的震撼。我明知道它是虚造的,可恍惚间我像看到一个鲜活的,会「移动」的梵高,有那么一瞬间,我以为他活过来了,活在他自己创造的蓝色光影里。我忘不了他的背影,他的回眸,他与他的蓝夜,顷刻间,融为一体。仿佛,他活在一个充满色彩的世界里,没有纷争,没有痛苦,唯有他喜爱的千千万万种色彩的混合。电影的片尾曲《Starry Starry Night》更是久久地存在于我的歌单里,不论什么时候听到它,内心都会涌现无限的,无需言语的感慨。

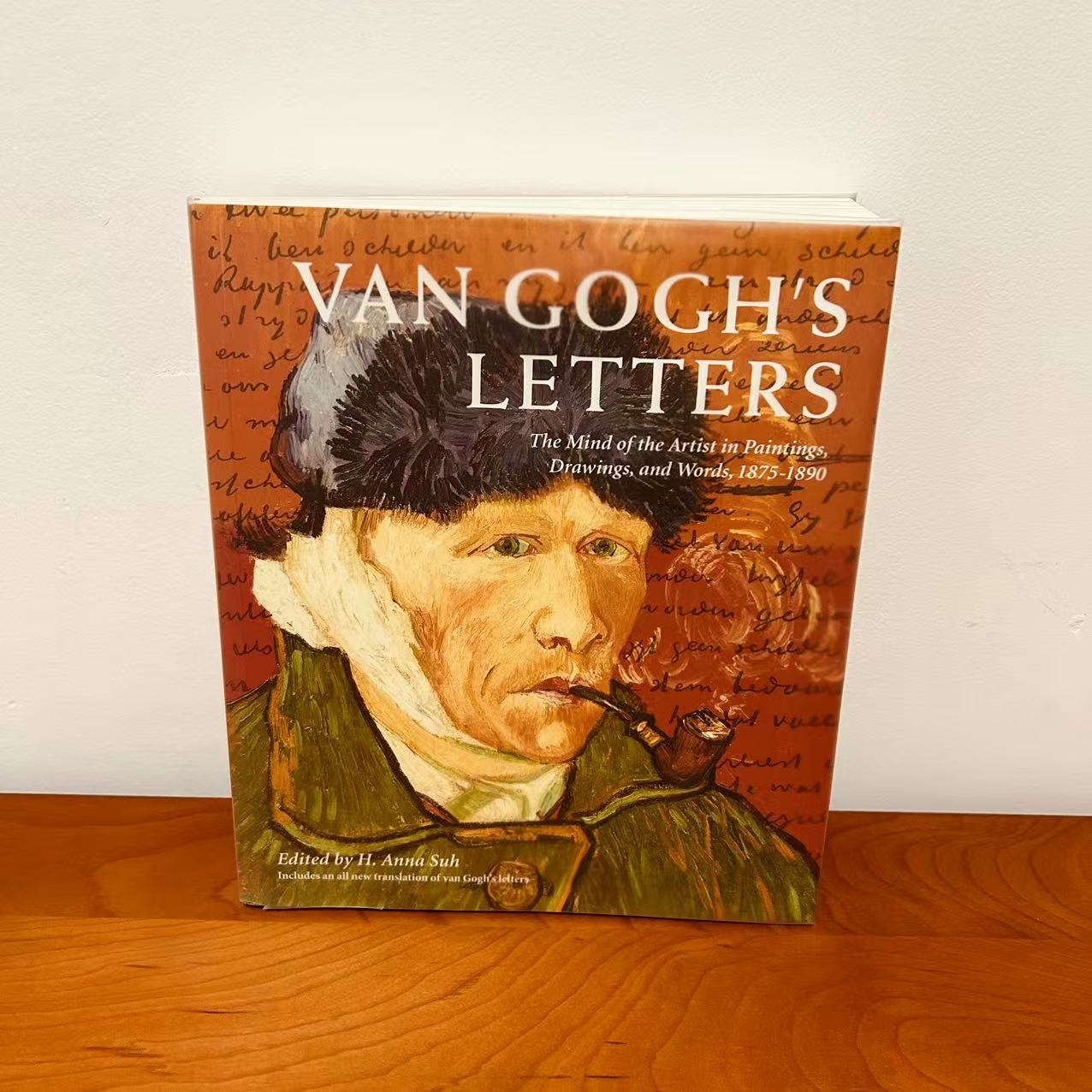

也是前阵子,我碰巧点开这首曲子,听了一阵,想起自己曾买过一本梵高的画册,便把画册找出来了。它是一本编者把梵高写给弟弟Theo的信与他的画按年份以及创作时期整合在一起的一本画册。先前我仅限于翻翻,没怎么认真读过里面的信,可这一次,我认认真真地把梵高自1888年春天移居到法国南部阿尔勒到1890年他离开前留下的最后一封信全部读完了。

原来,一直以来我在梵高的画里感受到的东西都是真的,信里无数次,无数个字句都在呈现,梵高是一个对画画与色彩热诚至极的人,他为此奉献生命,奉献时间,几乎每时每刻,从早到晚,他都为他的画而努力。或许,在外界看来,他是一个孤独的人,不否认,在阿尔勒的时候,除了高更与他住过一段时间以外,其余时间,他几乎都是一个人,可我又想,他的心不是孤独的,他的爱倾注在他的画里,倾注在他写给亲人与Theo的信里。面对美妙的大自然景色,面对如此信任他的Theo,他孤独到可以忘却他的孤独,他只需要完完全全专注在自己想要做的事里。信里的他,总是分毫不差地坦诚,写下自己正在进行的画作,写下自己做的色彩研究,写下自己的感想,他的逻辑乃至于他的表达,都是清晰明了的。哪怕当他住在疗养院的时候,他仍是这样的清醒。或者说,从头到尾,他都晓得自己不时就会经受精神困扰,所以他更需要保持清醒。我想Theo也从不会把梵高当作一个病人,一个类似疯子的人,在Theo的眼里,梵高定是热诚又努力执着的人。

*

这么多信读下来,我想倘若借用某些数据分析的技术分析梵高信里的字句,多半也能分辨出梵高的喜好,他多么中意「Color」、「blue sky」、「yellow」、「sun」、「blossom」、「wheat」、「clam」……感觉阿尔勒的自然风光便是他的乐园,当他置身其中的时候,他多年来梦想着要在色彩上精进的愿望仿佛受到了天启一般,灿烂绽放了。只要对比一下梵高在巴黎和梵高在阿尔勒的画作,就能感觉到,梵高像是从一个阴暗不明之地到达一个敞亮自由的天地,尽管在阿尔勒,他时时受到强风的阻碍,可他努力着战胜它。

读信最美好的事,是真真切切地体会到,梵高的深意。他如何构想,他打算使用什么颜色,他想要画什么画,让世人倾倒的《 The Starry Night》是如何来的,而我喜欢的《The bedroom》又是如何来的。

在此,借用画册里的信,写写一些画作背后的故事。

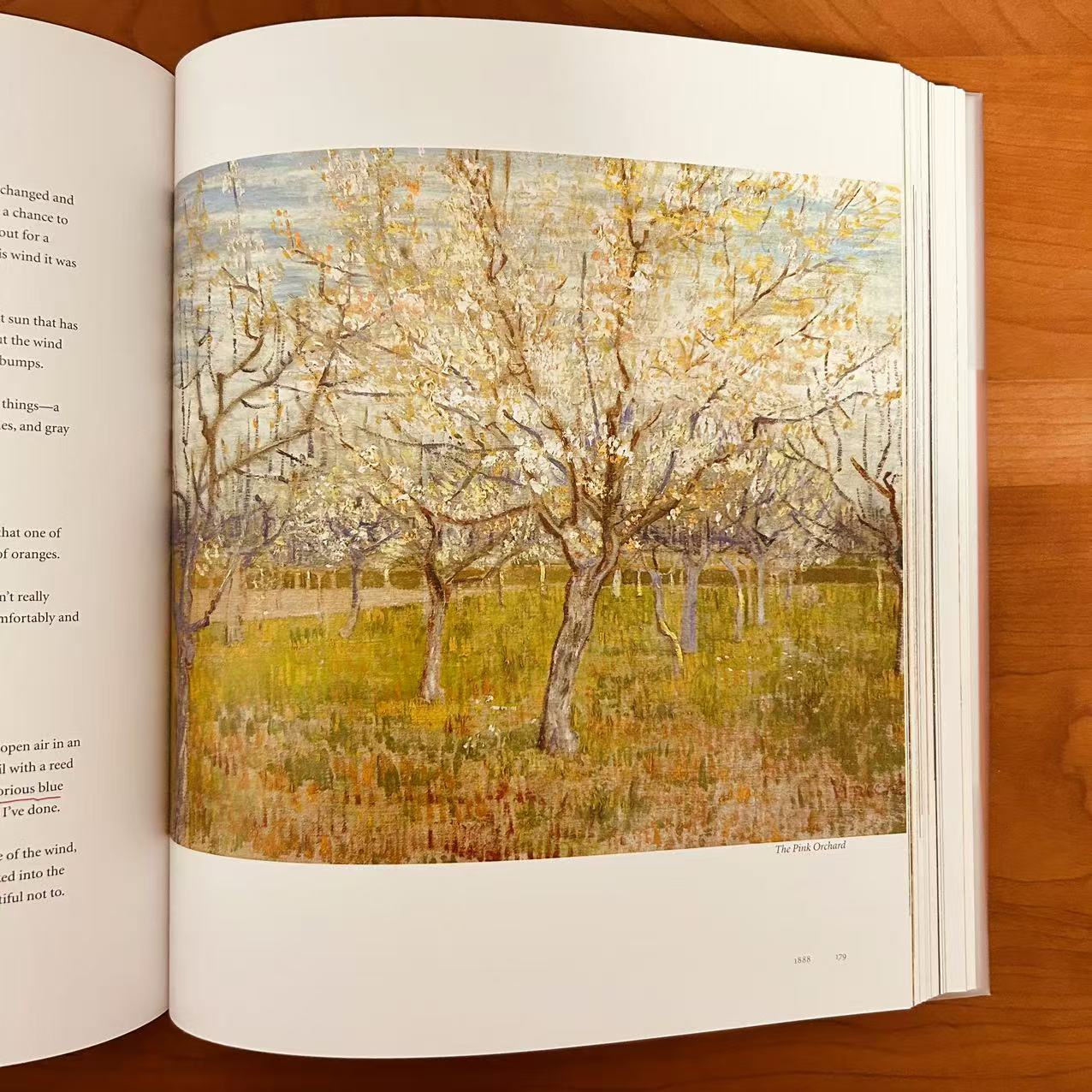

在1888年3月30日的信里,刚到阿尔勒不久的他,写到自己正在进行一些果园的画作,不过强风让他倍受困扰,但是他不得不继续,因为「It is too beautiful not to」。

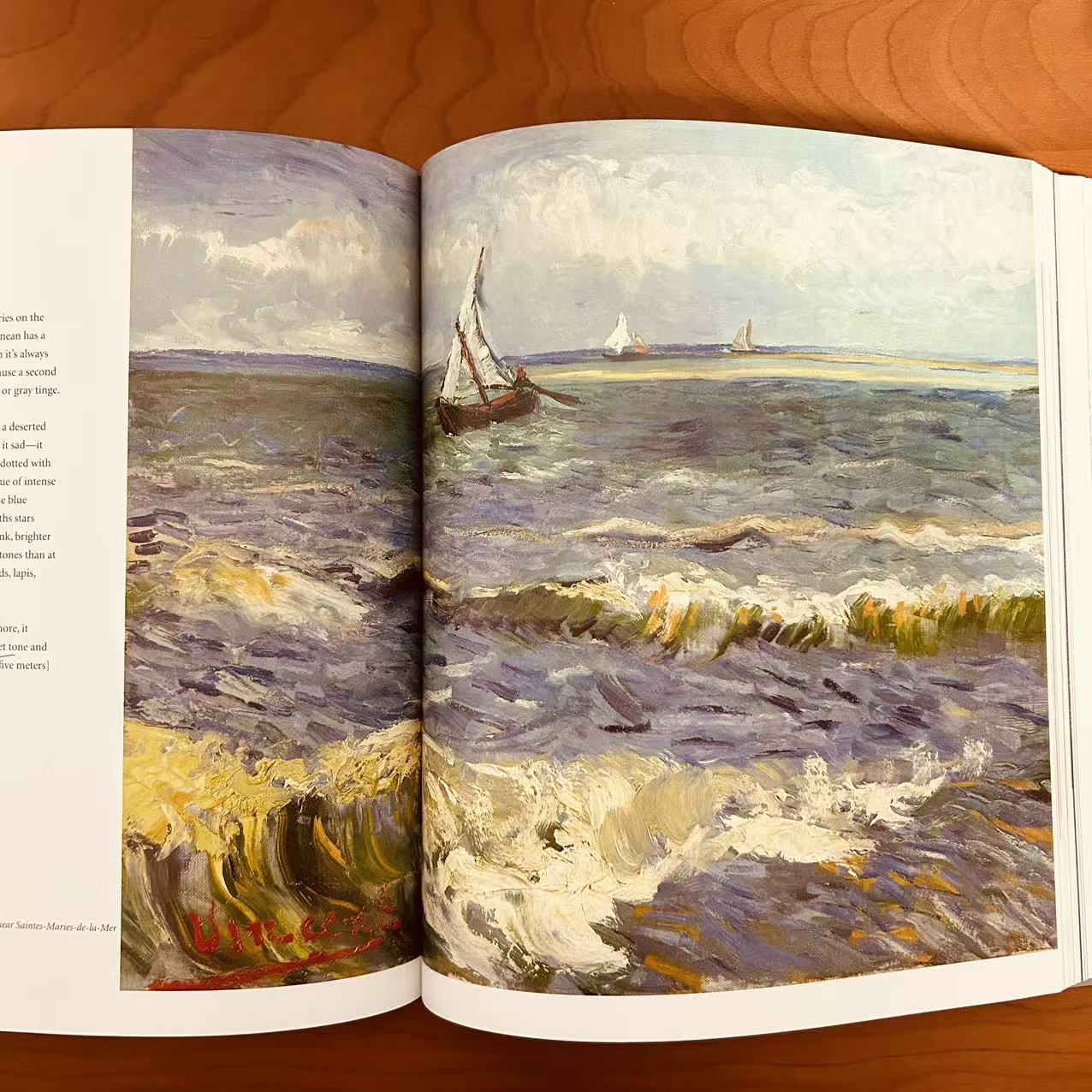

在1888年6月4日的信里,他从地中海海岸给Theo写信,天空与海的蓝色赋予他无数的想象,而他自己给蓝的定义更是让人觉得「蓝」乃是色彩之王一般的迷人——「In the blue depths stars sparkled brightly, greenish, yellow, white, pink, brighter still, more brilliant and more like precious stones than at home——or even in Paris——like opals, emeralds, lapis, rubies, and sapphires, one might say」。

在1888年6月28日的信里,梵高写到自己正在进行一幅播种者的画,有别于米勒的不显眼的灰色,他想要创作一幅有色彩的《The Sower》。当我感叹这幅画的时候,我感叹的是那一个唯一又夺目的金灿灿的太阳,以及画里播种者坚定的步伐。「一个太阳」和「一个人」的强烈融合与强烈对比,在这里,又显得如此和谐。天与地的距离,在画的世界里,已经消融为无了。只要沉浸在梵高的画作里,都不愿相信他是孤独的人,因为他的心无限宽广,无限包容,他看到的,他所描绘的世界,都是到达天际一般的无限,我便是时时被这种构想之无限而感动的。

大概有人评论梵高画画太快了,他在1888年7月7日的信里,回应道——「Isn’t it emotion, sincerity of feeling for nature, that guides us, and if these emotions are sometimes so strong that one works without feeling that one is working, when there are times when each touch of paint leads to the next and the relationship between them is like words in a speech or a letter, then on has to remember that it hasn’t always been like this and that in the future there will also be difficult days empty of inspiration」。他深知灵感与创作动力不是永恒的,所以他要趁热打铁,任凭画笔的恣意挥洒。

以上是梵高所下榻的旅馆,这间旅馆彻夜开放,也会容纳那些无家可归的人。在1888年7月22日的信里,他写道——「I always feel like a traveler, going somewhere, towards some destination」。在所有孤独的旅行者里,他是否又是独特的那一个呢。

在1888年10月16日的信里,梵高写道自己想要画一下自己的房间,他把画作里的每一处用色都清清楚楚地写下来了。他说是「color」让这幅画是这幅画,不是想象,也不是别的东西。「It is the color that must make it what it is, bringing greater style to things through simplification and creating the feeling of rest or sleep i general」,在10月17日的信里,当这幅画完成后,他继续写道——「I wanted to express a sense of absolute repose」,在同日的另一封信里,还写道——「No stippling, no hatching, nothing——only harmonious flat tints」。

有一年,当我第一次真正在某个展览里看了梵高的画后,临走前,打算买一些纪念品,比起耀眼的《The Starry Night》,我想也没想就决定了买一幅《The Bedroom》。就如梵高所说的,他想体现一种极致的平静,极致的让人乃至于周遭的世界都沉静下来,静静休息的氛围。我把这幅画放在我的房间里,像是它把它的平静也带到我的房间里似的。

梵高也很喜欢这幅《The Bedroom》,在1889年1月23日的信里,当他从割耳事件恢复过来后,他写道——「When I looked over my canvases after my illness, the one that seemed best to me was the bedroom」。

关于《The Starry Night》,从信里可以看到,梵高对于「Starry Night」一直心存构想,早在1888年4月9日的信里,也就是他到阿尔勒不久,他便写道——「I must also do a starry night with cypress trees or perhaps over a field of ripe wheat; the nights here can be very beautiful. I’m in a continual fever of work」。

或许,阿尔勒的夜真的给了他无限的想象和美的启示,他念念不忘。他不时就写到自己很喜欢在夜里作画,感觉夜里的光影和色彩都是不一样的。

在1888年9月8日的信里,他写道——「I often think that night is more alive and more richly colored than day」。

在1888年9月24日的信里,他写道——「I enjoy enormously painting at night and on site」,「it’s the only way to get away form our conventional night painting with their paltry, pallid, whitish light when just a candle on its own produces the richest yellows and oranges」。

画册里收录的信似乎看不出梵高对这幅《The Starry Night》有过多的评论,不过,在1889年9月19日的信里,他写道——「The Night Study are exaggerations in terms of arrangement and the lines are twisted like those in very old wood」。看到这句话,我仿佛一下子明白过来了。原来,画里的线条感就如老树里的年轮一般弯曲。多么美妙的想象。

1890年1月,Theo的妻子生下一个儿子,他们夫妻把儿子命名为Vincent,为了祝贺侄子出世,梵高说要画一幅杏树的画送给他们,让他们把它挂在房间里。他为了这幅画殚精竭虑,以至于他都病倒了。「I fell ill at the time I was doing the almond blossom」,他遗憾不能画更多花开的样子,感慨道——「Now the blossom on the trees is almost over, I really have no luck」。

当我看到梵高强调说这幅画的背景是蓝色的时候,我才感觉到,这仿佛是一棵置于蓝宝石上开花的树,多么古典,多么优雅,多么宁静。一种永恒的花开。

1890年5月,梵高搬到北部的奥弗尔。尽管精神困扰不断,可他仍旧一如既往地作画。他喜欢这里——「It’s as I imagined——I see more violet tones wherever they are. Auvers is decidedly very beautiful」。

黄色布景的鸢尾花便是在这个时候画的。

1890年7月,是梵高在世上的最后一个月。在7月10日的信里,他说自己沉迷在广袤无限的原野风光里。「I myself have been completely absorbed by that endless plain with fields of wheat against the hills, as vast as a sea, delicate yellow, delicate soft green, the delicate purple of a turned-over and weeded piece of ground, speckled regularly with the green of flowering potato plants, all this under a sky of delicate blue, white, pink and violet hues」。

想到这是他的最后一个月,想到这是他对这幅画的构想,禁不住感慨,这或许也是他留给他最爱的色彩的最美的告白。这段话,他写的仿佛不仅仅是这幅画,而是他一直以来,都热衷的,热爱的,孜孜以求的色彩之美的体现。不论是什么色彩,在梵高的眼里都是有生命,有灵魂的,它们被他演绎得如此惟妙惟肖。仿佛它们不是人间色,不是虚构色,而是完完全全的梵高色。信里的「endless」和「delicate」何尝不是他画作的主题体现呢。

不论他是意识到这是他的最后时光还是没有,我想,他能写「endless」,说明他的渴望,他的欲望仍旧是强烈的,乃至于无限的,他或许还想画更多更多的。

在7月24日的信里,他仍在描述一幅他想要完成的花园的画,那是7月,是郁郁葱葱的夏天,映在他眼里都仍旧是他最爱的色彩,「the foreground green and pink grass」,「yellow linden trees」,「a black figure with a yellow hat」,「a black cat」,「The sky pale green」。

任何时候,色彩的调和便是他的思想,是他无穷的动力。

*

是预言还是自我验证呢,早在1883年8月的信里,那时寂寂无名,且还未找到属于自己的艺术风格的梵高,曾写道,自己能为画画献身的时间大概是6-10年的时间——「I believe I can accept the fact, without being too premature, that my physical body will last out, all being well, for a certain number of years——a certain number being, say, between six and ten」。他深知自己的身体状况,所以他继续写道——「I must accomplish certain work within a space of a few years; I need not rush, because there is no future in that——but serenely and with composure I must carry on working with as much regulation and concentration as possible, and as much to the point as possible」。

如果这都不是梵高的决心,什么才是呢。从一开始,梵高就在心里决定了,他需要画画,需要自律,需要专注,而如此这些,在阿尔勒以及人生最后的时光里,他都一一做到了。倘若他身体里当真藏着一个时钟,滴滴答答地响着,告诉他余下的光阴有多少,那又如何,我想,梵高自身的坚持与执着,早就盖过了无情的时钟嘀嗒声。

从1883年到梵高离开的1890年,足足7年,而这7年也是他曾承诺给自己的时间。或许,我们能看到的,能赞美的是他清醒时的执着和努力,而他难受乃至于与身体做斗争时所承受的痛苦,是远远超乎旁人想象的。

在梵高身上找到他写给Theo的最后一封未完成也未寄出的信里,他写道——「As for my own work, I risk my life for it and my sanity is half shot away because of it」。

那一刻,天地间,站在麦田里作画的他,当他触碰到胸膛的时候,眼前还是他最喜爱的风景吧。是蓝,是绿,是黄,是紫,是橙,是无限无限多还未被定义的梵高色……