我拥有的一本《小倉百人一首》,该是我初次到日本的时候买的,那时候对平安时代或是和歌都没有什么概念,完完全全因为它是它而买的。当时只觉得这本书不论装帧还是纸的质感都美好得过分,且价格还实惠得让人不相信(550日元)。多年来,它都被我安放在书架上,偶尔也会翻看一下,时而瞧见熟悉的名字也颇感安心。

然而,在我内心,总觉得自己还无法充分地靠近它。我不愿意当我翻看一本书的时候,内心是局促和模糊的,尽管我能一首首和歌读下来,可它的深意,若无法到达我的内心,这样的举动也是徒劳的。于是,很长一段时间,我都没怎么认真读过它。

尽管我没怎么读过它,可我总在别的书上遇见它。当某些作家介绍起平安时代的某个人的时候,若是TA的歌有被收录在《小倉百人一首》里,那么这样的事实定然会被提起。《小倉百人一首》相当于一个和歌的历史性见证,能被选入此书的人,皆是有故事,有深意,有名气的。

一次又一次的遇见,让我静下心来把这本书拿在手上,细细赏味它。好些人的和歌多半在他们的作品里都已经出现过了,比方说紫式部的和歌出自她的《紫式部集》,清少纳言的出自她的《枕草子》,藤原道綱母的出自她的《蜻蛉日记》等。

看起来,这样的重复并不新鲜。可近来我总有一种感受,那就是关于平安时代的文字,我怎么读都读不腻。不论是读原本的物语,还是读研究者写的关于时代人物的故事,反反复复,一首和歌可能在多个地方都被提起过,一件事可能到了自己烂熟于心的地步,可我还是会心会意般接纳。仿佛在我面前是一个无边际的海洋,每一次遇见就如海浪的一次翻滚,可能是汹涌的,可能是悠游的,然而,一次一次,海浪都在广袤的海洋里获得新鲜的生命力,它的每一次翻滚都是不同的,这一秒的海浪与下一秒的海浪,不论冲力还是样貌都不同,可事实上,它们都来自这片海洋,它们拥有着同样的深蓝色的奥秘。当某些东西经得起这样的无止尽的翻滚都让人喜爱,在我看来,便是拥有了恒久性。

说不上来为什么,从前读小说的时候,我就特别喜欢读长篇小说。短篇小说自然有它的奇妙之处,可我不愿意当自己沉浸在一个故事里时,故事戛然而止,这样突如其来的中止,会让自己不堪其负。若是自己不喜欢的故事还好,倘若是自己喜欢的故事,我总希望它能延续,无限地延续。每每要从一个故事里抽离出来时,都像是与一种茫然的虚无感搏斗,它看不见摸不着,可它会在自己的内心钻洞,当内心空了一个洞,自己是能感知到的。而读长篇小说的时候,一日一日,自己与时间在不知不觉间相容,在时间的流逝里,孤独,惧怕,虚无……都悄悄地被一种宁静的栖息感所代替,仿佛自己的心住在文字里,随书页的翻动而跳动,漫长又静然。

再长的长篇小说也有它结束的落脚,可当它结束的时候,心也随之而停顿。那是一种释然般的停顿,而不是戛然而止的停顿。心顿在书页上,跟着一个默然的句号缓缓转一圈,继而回到自己身上。

大概我在追求一种天荒地老般,不会停止的漫长。漫长与永恒不同,它或许会与我的生命一般长,或许会与我所能喜爱的尽头一般长,但它多半只会止于我,与万物存在之永恒性无可媲美。

这样自定义的漫长性,在我读了平安文学后,找到了它存在的美意。它存在于我怎么读也都不腻的意趣里,它存在于无穷尽的了解渴望里,它存在于无数多在那个时代出现过的人物里,它存在于自然之于事物和人的神性里。

也许我无法把我的所读所感都形成文字,因为它总是宽广的。一首和歌,多半不只是一首和歌,而是一段历史,一段故事,还有这个人的人物呈现。当我懂得它的时候,相当于把一个秘密收纳于心,而秘密,都喜欢静默而不是宣扬。

其实,我在捡拾历史的碎片。要多么宏厚的阅读才能把一段历史串联起来,所以当我还处于了解和熟悉它的过程中,我的心情就如捡拾碎片的心情,这里一片,那里一片,我把一片片碎片积攒起来,继而在某处心的荒野里,重新拼凑它们,一片一片,夕阳余晖,星月火萤,它们都欣然来到我的身旁。

*

清少纳言曾在《枕草子》里说自己并不擅长咏歌,若是因为自己是和歌大家的后人就默认她有过人的才能,也是对前人的不敬。听了她的话,中宫定子就「豁免」她,不勉强她咏歌。

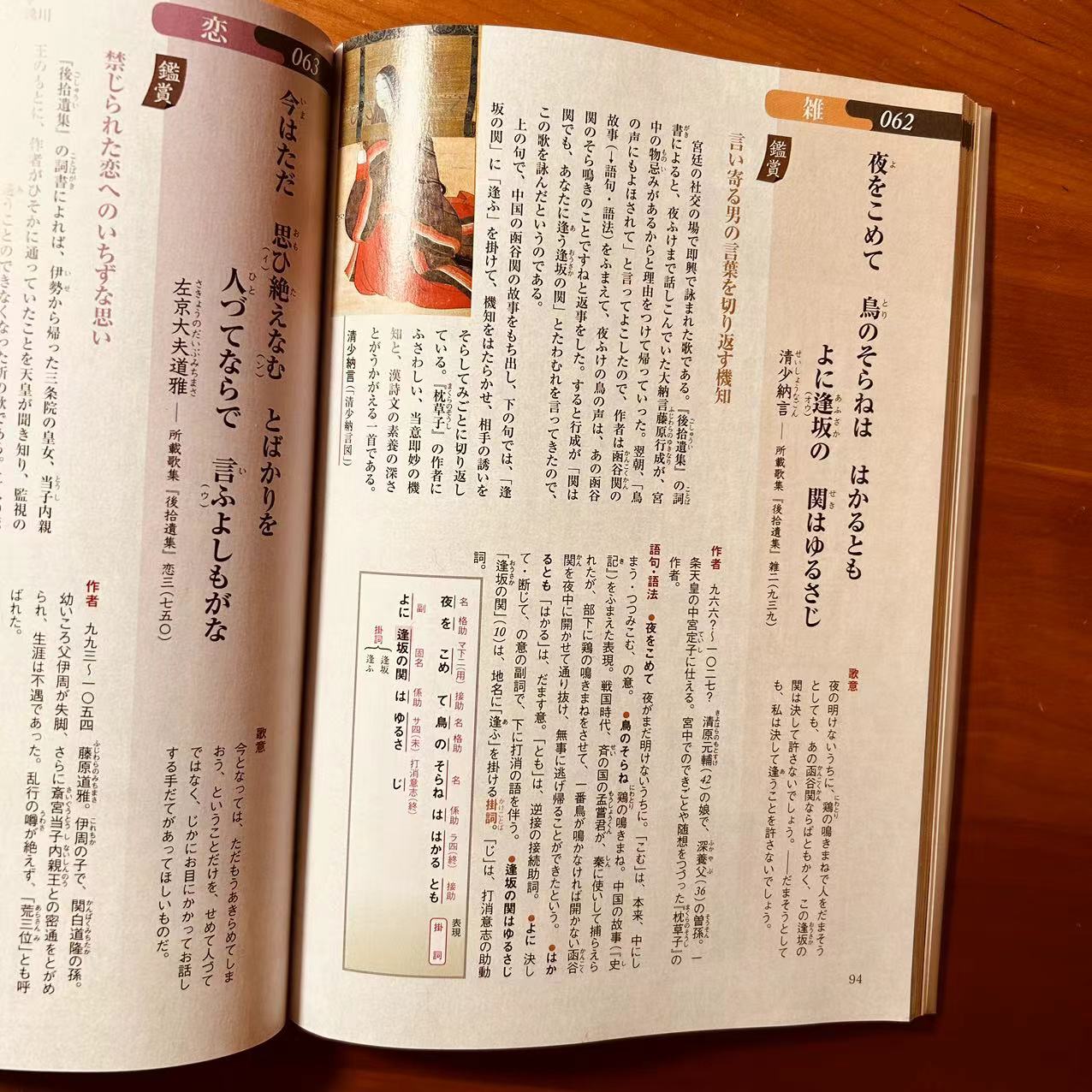

在《百人一首》里出现的清少纳言的和歌,是为数不多曾在《枕草子》里出现的属于她自己的和歌,而这首和歌,亦是在她与藤原行成的某次即兴的和歌赠答里出现的。

明明说自己并不擅长,明明是即兴而为的, 却因为与藤原行成的互动,促成了这首颇具氛围感又充满机智的和歌。那一刻,她定是感受到一种两人间互通心意的欢喜而有感而发的吧。事实上,许多和歌赠答,若能触碰人心的,多半都是真正的心意互合。

某日,藤原行成照样到中宫定子的殿前与清少纳言说话,至夜,藤原行成需回到自己办公的地方,第二日一早,他给清少纳言送信,写道自己是依依惜别的心情,却被鸡鸣声催促着离开了。清少纳言回道,那个鸡鸣声也太过遥远了,是「史记」里出现的孟尝君的故事吗。藤原行成继而回道,确实,在「史记」里出现的孟尝君,当日他逃离秦国的时候,曾让人假扮鸡鸣,让人打开函谷关的大门,而后食客三千人都跟着他离开了。可昨日的关所不是函谷关,而是你与我相见的「逢坂の関」哦。

这时,清少纳言便回了一首和歌。

清少纳言「夜をこめて 鳥のそらねは はかるとも 世に逢坂の 関はゆるさじ」

歌的大意是,即便想用鸡鸣声来瞒过人,若是那个函谷关就算了,可这个「逢坂の関」是绝对不允许的。我的恋之关所,可是有可靠的守门人的。

看到清少纳言的和歌,藤原行成也回了一首,略带调戏的意味,大意是,「逢坂の関」如今都废弃且通行自由了,即便没有鸡鸣,关所也是开着,等着人通行的,难道说清少纳言不是这样的吗?

在我看来,这一段的美妙之处在于,《枕草子》里的藤原行成给人的感觉一贯是稳重笃实的,鲜少以风流的姿态示人,可偏偏在这里,他的雀跃心情跃于纸面;而清少纳言明明说自己不擅长和歌,可这一次,确是她先写的赠歌,而后藤原行成才回的。仿佛,两人都有种迷离又不同于平素的沉醉之意。

(「逢坂の関」在和歌里一般比喻男女相见之意。)

*

《百人一首》里,有清少纳言的父亲清原元辅,还有她的曾祖父清原深養父的和歌。

清原深養父的和歌写的是夏夜情怀,在此记录一下。

清原深養父「夏の夜は まだ宵ながら 明けぬるを 雲のいづこに 月やどるらむ」

歌的大意是,夏夜这样短,天刚黑却已经亮起来了,究竟月亮栖宿在云的哪个地方呢。

*

若漫长如未知,未知亦如漫长般渺远。无穷无尽,亦生生不息。

这是我近来的读书之感。