天沉阴雨,叠加的暗郁总让人怀疑这不是春天该有的时景。当然,这个城市本就没有真正意义上的春天,所以,阴郁会变成主调。然而,对于熟知天气变化的身体来说,这阵子,并不觉得有太多难受的地方。梅雨仿佛没有很厉害;阳光尽管不露脸但不碍时而有风;微弱的期盼支撑着消沉的心。人,还在努力向前。

舍去哀愁,舍去烦恼,把可以利用的时间都用来阅读,祈求充实能成为一种坚实的力量。黑夜,少见月亮,如此,更需要给自己寻找光亮。无论何时,光都是必要的。如果想念能变成光,那就想念吧;如果回忆能寻回心底那股温柔曙光,那就回忆吧;如果落泪能拾起关于人事的沧桑碎亮,那就落泪吧。总之,循着光的方向前行。

当写东西写到落泪时,我惊讶于自己的动容;当看书看到落泪时,我有感于自己的脆弱;当望向远方而落泪时,我深知自己迷失旧往。不过,这些事,不会使人太痛苦,相反,它是一种释放与释然。这或许也证明,我的心还在真实地跳动着,感受着。悲与痛,脆弱与迷离,都不是糟糕的。在脆弱的边缘试探,在失去的可能悬崖上眺望,才可能相信,事情不是那么糟糕。

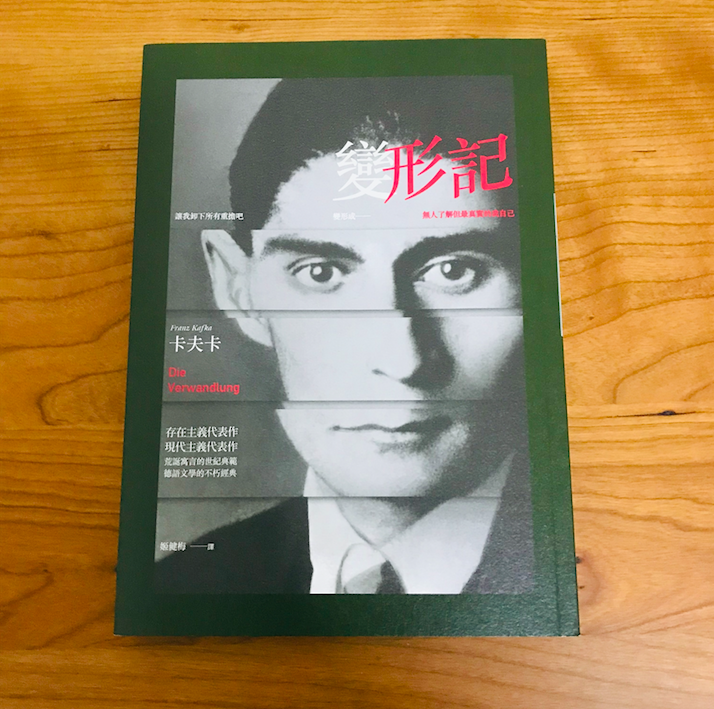

重读卡夫卡的《变形记》,看到某些地方,心忍不住揪着痛,仿佛现在的我,才真正懂得故事的真义。

一觉醒来,发现自己变成可怕丑陋的虫类,为了生存,不得不忍气吞声,接受来自人类(包括家人)的侧目和呆眼,在逐渐疲惫和失去生命力的日子里,仍然尽力维护与家人的和平相处。他的隐忍,挣扎,痛苦,无助,在他一次次的乱窜,受伤和逃离中,展露无遗。每一次,当他想挺起身板为自己正名或争取什么的时候,都会受到重重的一击。每一次,当他深知转身困难,可还不得不转身孤独地离开人群的时候,他的苦痛,又跟谁吐露呢。他把丑陋和痛楚隐匿身下,却把体面留给别人的眼光。是变形,让他无所适从;是可怕的变形,剥夺了他的自由;是不知名的魔手,让他失去了原本的生命。他是可怕人世的牺牲者。当他吐出最后一口微弱的气息时,他已经尽力了。当他被人无情地清理掉后,他成了无情人世的无名的大多数。他,甚至是某种程度上的伟大。

——“有一天葛雷戈把床单扛在背上,拖到沙发上,这足足花了他四个小时。”

看到这句话时,眼泪瞬间流出来了。这是他为了让妹妹进来帮他打扫房间时不至于惧怕他的外形而想出的法子。这种默默为人着想的行为,怎能是“没有人心的虫类”能做出来的呢,所以,尽管变了形,他的心还在的。他尝试用自己可以到达的方式跟人类对话,只是人类听不懂,完全听不懂。末尾还有这么一句话,实为戳心不已——

“有一次葛雷戈小心翼翼地撑着头,把床单稍微掀起来,想看看妹妹对这番新安排有何反应,他甚至觉得看见了一抹感激的眼神。”

原本妹妹是最愿接近他的,可到了最后,妹妹已经把他看成纯正的“虫类”了,看成真正的负累且是令人厌恶的存在,连称呼也变了。

——“这样下去不行的。就算你们还看不出来,我已经看出来了。我不想在这只怪物面前说出哥哥的名字,所以只说:我们得摆脱这东西。我们已经尽力照顾它,容忍它,算是仁至义尽了,我想谁也不能对我们有半点指责了。”

最后他的尸体还不是家人着手处理的,只是一个老妈子处理的,而且她还为自己的处理“深感喜悦”。

——“老妈子面带微笑,站在门边,像是要告诉这家人一个天大的喜讯,只不过要等到有人问个究竟时她才要说。……关于隔壁那东西该怎么弄走,你们不必操心,我已经处理好了。”

对生存的焦虑以及自我救赎的无望,让《变形记》充满残忍和悲情的色彩。被迫变了形,而不再为人的存在,真的绝望至死。没有人为他的离去而伤感,反而庆幸,终于摆脱了他。人之卑微的强化是残忍的。惶惶不安的命途也是残忍的。

我知道自己无法惧怕残忍,很多时候,它就是常态。漠视与退缩,都不会是残忍的对手,唯有与之正面,才有生机。唯有见识更多更多的残忍,才能辨清真实。

如果想着受困于某座城,某个境而心生悲凉,不妨想起卡夫卡。他几乎不曾离开过布拉格,布拉格既是他的根,也是他唯一的庇护。明明坐困愁城,却偏偏写就了传奇。

脆弱和悲情的泪,如果流出来了,不会是什么的错。风干后的泪痕,会成为光的轨迹。