八月的最后一天,读完一本书。

它与纯文学读起来很不一样,一开始有些不适应,可渐渐还是被它所描述的关于制作辞典的种种而吸引。从来没像读这本书一般认真检视辞典这个东西,以及思考辞典到底是怎样的存在。我喜欢辞典,可我对它的喜欢多少带着朦胧的美感。

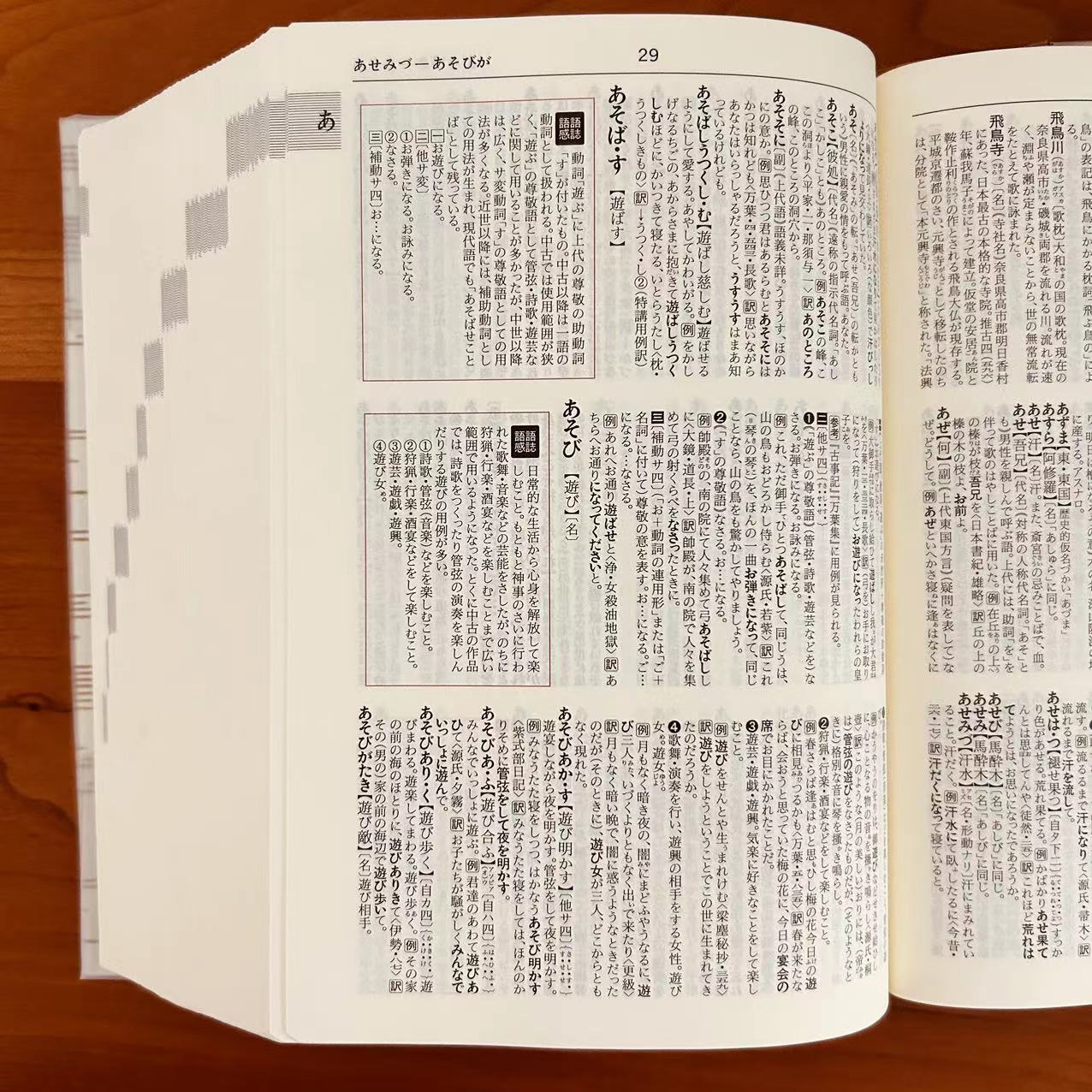

在我没有读平安时代的文学以前,我便买了一本古语辞典,当时纯粹因为好奇,也因为想要拥有它。当我把它拿在手上的时候,更是被它的小小存在所折服。它的装帧,它的厚度,它的字体的大小,它的纸张的手感,它的满满当当的每一页,通通长在我的心窝上一般。每次翻开它,都会喜笑颜开。惊叹,怎么会有这么美又可爱的辞典。

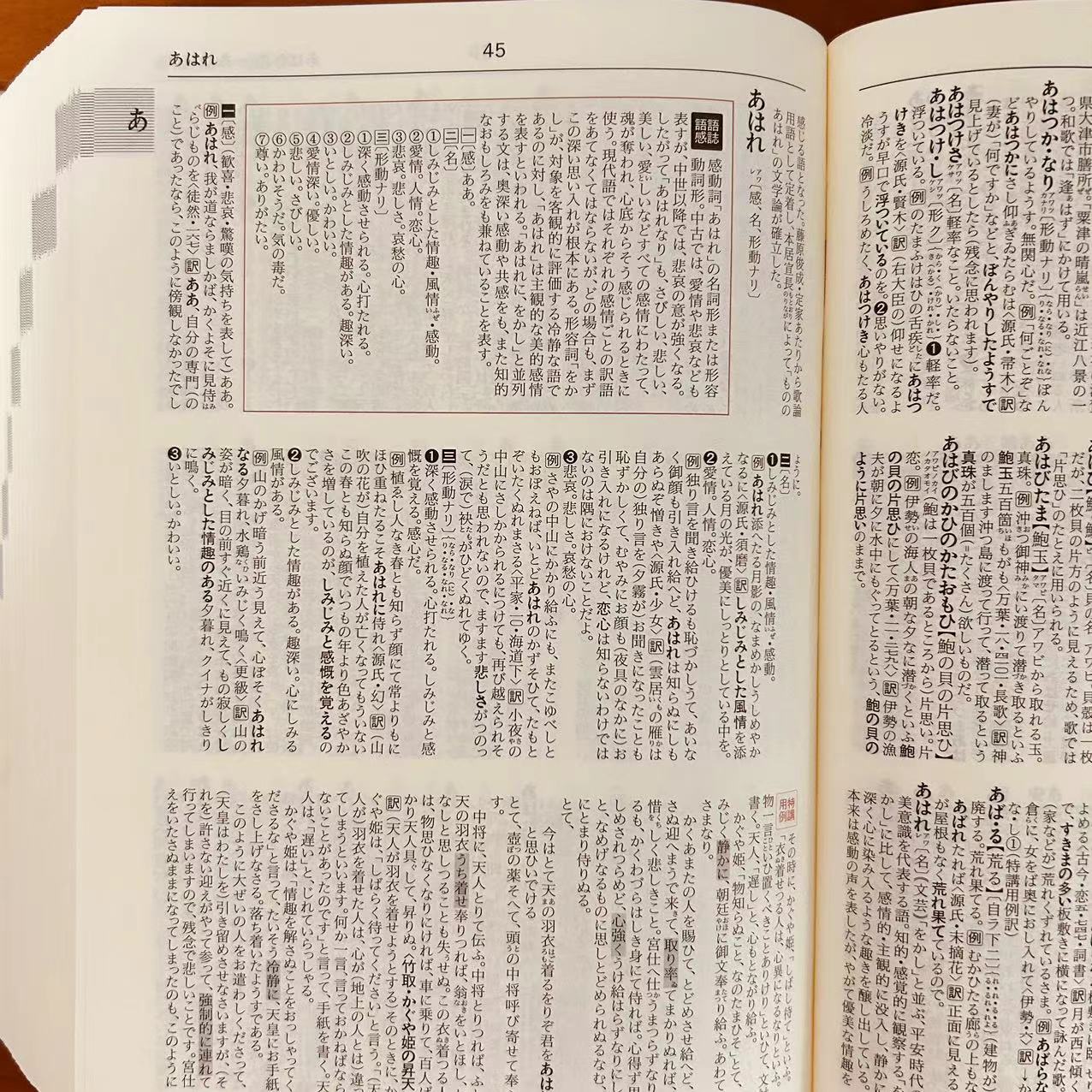

虽说古语我并不太熟悉,可偶尔也会在某些作家的笔下看到。比方说前阵子读谷崎润一郎的恋文那本书的时候,就时常看到「遊ばす」这个词。在很多诗里,也能碰到「あはれ」这个词。而当我读平安时代的文学以后,这些词更是随处可见,一时又感慨自己仿佛拥有了一件无可替代的宝物。

书的本体是软皮的,拿起来虽有重量,可也拥有让人随意翻动的可能。我个人并不太喜欢精装的书,硬质的书皮无形中制造了一种无言的距离感。软皮的书无论抱着,捧着,呼吸着,都能毫无顾忌般亲近。

我时常想,辞典的排版能治愈人的慌乱感和凌乱感。无论翻开那一页,无论想要理解那个词,它的描述都是端正又整洁的。这里小小一个框,那里小小一幅图,一列一列的解说,一个接一个的序号,一二三四五六七般响应着人的思绪。哪怕全盘接纳也没有负重的忧虑,自己还心甘情愿被它填满。

古语更是给人一种遥远的想象。放在当下,古语就像是消失的语言,然而它又真真切切地存在于文学里,唯有亲近它,认识它,理解它的人才能意识到它的存在。它蜕变成一种语言的历史。聆听它,就如聆听一种远古的呼声。

小说里提到辞典所使用的纸张特别需要「ぬめり感」,对此我心有感触。滑溜溜的触感确是辞典所要追求的,也是它的魅力所在。当指腹与纸张接触的那个瞬间,仿佛独特的磁力在两者间产生,轻轻一碰就能掀起一页,薄而不透,光洁又坚韧的一页。

继而,它也提到说日文辞典多是按五十音图排列的,越往后的的平假名所收纳的词汇量就会越少,我细细看了一下,确实如此。あ行和か行的词汇量是最多的。

如此这些细节,便是阅读这本书得到的。它细致又不失故事性地描述了如何让一本耗时十多年的国语辞典面世,当中会遇到的困难以及参与编撰的人的特性也颇为鼓舞人心。

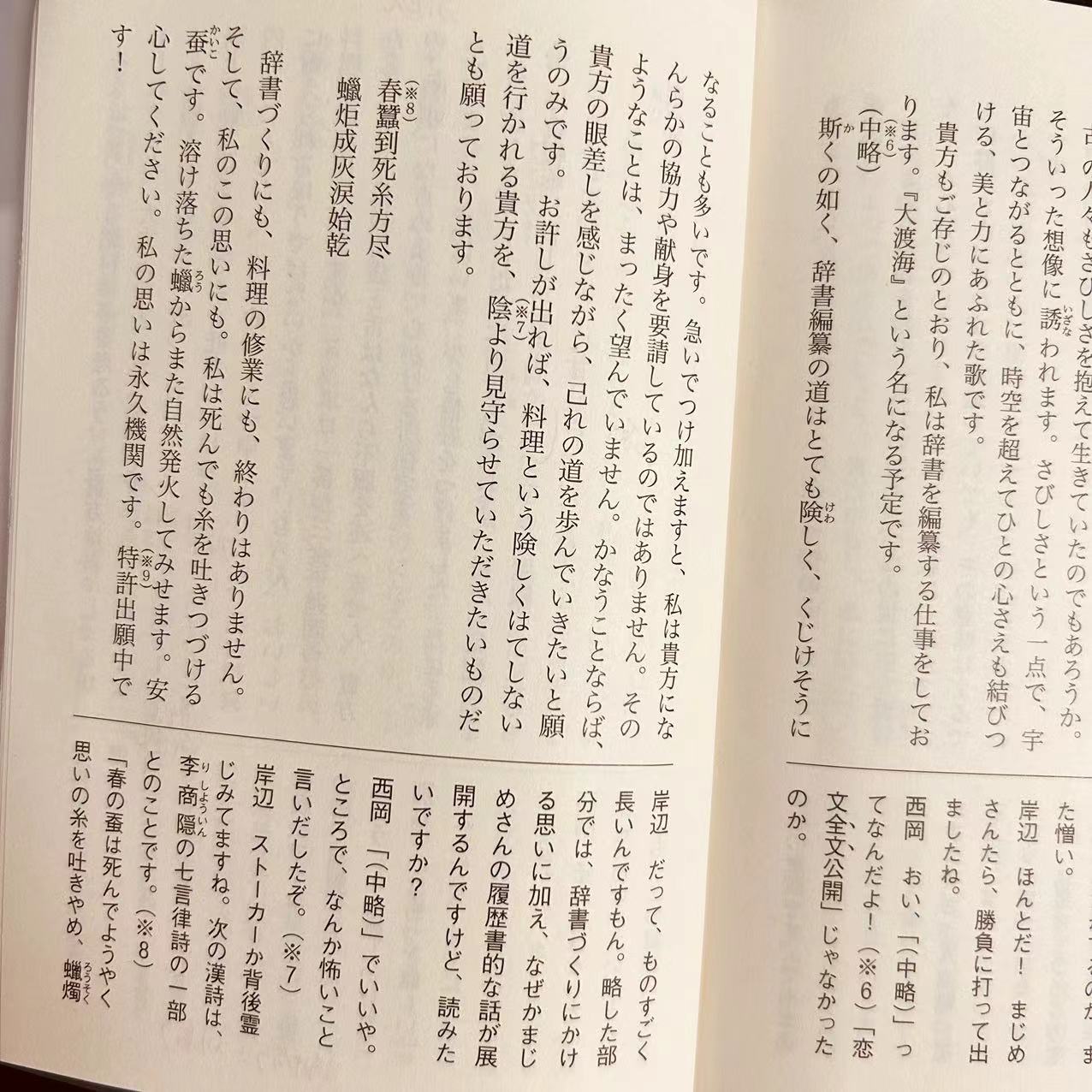

小说还特地写了编撰者馬締光也的恋爱故事,收录了他写的艰涩又深情的恋文。读完恋文,也是无端心动。他把自己献身于编撰辞典的心以及想要爱一个人的心情都明明白白地表露出来了。一往情深,既是他对恋人的爱,也是他对辞典的爱。

在恋文里,他引用了李商隐的《无题》一诗。每回在日文里读到古诗都颇感亲切,而读到日文对古诗的解释,更是多了一种清新又别致的意味。

日文给这句古诗的解释是「春の蚕は死んでようやく思いの糸を吐きやめ、蝋燭は灰になってはじめて恋の涙を流しやむ。」

给「相見時難別亦難」的解释是「会うことも難しいけれど、別れるのはもっと難しい。」

在我看来,辞典是语言的定义。它费尽心血地给世间的所有语言下定义。因为它的定义,无论是世界还是人的思想,都变得清晰又有所在。时时阅读辞典的人,心思定然会变得更为敏锐,也会变得更为清澈吧。

小说里说辞典是渡海的船,编撰辞典,便是编舟的过程。我对辞典的朦胧的美的想象,便是如海深,如天阔,如时之遥。